Introdução

A partir deste mês, o sistema Defesa Civil Alerta entrou oficialmente em operação em todo o território nacional. Esta ferramenta foi criada pelo Ministério das Comunicações para envio de mensagens de celular avisando sobre riscos de desastres, conforme forem identificados pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR. A tecnologia já estava em funcionamento nas regiões Sul e Sudeste desde dezembro de 2024, no Nordeste desde junho e no Norte foi implementada na última quinzena de setembro, chegando agora ao Centro-Oeste durante o período com maior incidência de incêndios na zona rural (incluindo os florestais), devido ao característico período de estiagem pós-inverno. Trata-se de um momento oportuno para se discutir como este tipo de catástrofe é abordada em nível nacional e como experiências estaduais prévias – sobretudo a paulista – podem contribuir para o melhor uso dos recentes sistemas brasileiros de monitoramento e alerta.

Este tipo de desastre natural é o que mais assola o cerrado brasileiro, pois, especificamente nesta época, tornam-se comuns dias com os chamados “30-30-30”, com temperaturas acima de 30ºC, umidade do ar abaixo de 30% e ventos acima de 30 km/h, condições naturais de perigo máximo para que o fogo aconteça e se alastre. Independentemente de ser gerado por causas naturais, acidentais ou intencionais, estamos falando de algo que se espalha pela superfície e pelo ar, chegando a atingir as condições de respiração a milhares de quilômetros de distância de onde ocorre. De acordo com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do SINPDEC, quase metade dos registros de desastres naturais brasileiros ocorridos entre 1991 e 2022 foram incêndios provocados por secas e estiagens e incêndios decorrentes dessas condições (49,9%).

Além do evidente comprometimento atmosférico, que piora a condição do ar para quem mora próximo às áreas de incêndios rurais e florestais, e do impacto sobre os níveis de emissão de CO₂, fator que acelera o aquecimento global e torna mais frequentes as condições “30-30-30”, a maior frequência desse fenômeno compromete recursos naturais e traz consequências negativas enormes para o turismo e para a agropecuária. Inclusive, os mais prejudicados são os agricultores familiares, que geralmente não possuem infraestrutura própria para conter as chamas. Conforme aponta estudo de Kleber Ferretti (Univ. Fed. de Santa Maria) e Taiane Nepomuceno (Unioeste), publicado em 2023, existe um déficit em relação às políticas de mitigação das mudanças climáticas para pequenos agricultores, incluindo o manejo e o controle do fogo — tema que recentemente começou a ser atendido por legislações e projetos federais, até então apenas focados na responsabilização e muito pouco na concentração de esforços para controlá-lo quando acontece.

No que tange ao papel da Defesa Civil nas políticas ambientais, de fato, desde 2012 temos a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (Lei 12.608/2012), que foi revisada em 2023 (Lei nº 14.750/2023) e continua sendo o principal marco legal para a atuação dos órgãos estaduais. Ela prevê o monitoramento das condições naturais, sobretudo hidrológicas e geológicas, e em ambas leva em consideração o papel da vegetação para evitar desastres, determinando uma série de mapeamentos para mitigar riscos. Como será tratado na próxima seção, não inclui textualmente o combate a incêndios e o monitoramento das condições atmosféricas que os tornam catástrofes, mas oferece uma vasta gama de procedimentos gerais e arranjos institucionais úteis para tal. Pode-se dizer que o instrumento básico de atuação em catástrofes indicado nela são os “planos de contingência”, fundamentais também para a atuação em incêndios rurais, que devem estar alinhados com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e organizados nas seguintes etapas:

- Prevenção: “ações de planejamento, de ordenamento territorial e de investimento destinadas a reduzir a vulnerabilidade dos ecossistemas e das populações e a evitar a ocorrência de acidentes ou de desastres ou a minimizar sua intensidade, por meio da identificação, do mapeamento e do monitoramento de riscos e da capacitação da sociedade em atividades de proteção e defesa civil”;

- Mitigação (ou proteção): uso das tecnologias acima para “evitar ou reduzir os riscos de acidentes ou desastres, minimizar seus impactos socioeconômicos e ambientais e restabelecer a normalidade social, incluída a geração de conhecimentos sobre acidentes ou desastres”;

- Preparação: “a capacitação (do poder público e da sociedade), o monitoramento e a implantação de sistemas de alerta e da infraestrutura necessária para garantir resposta adequada aos acidentes ou desastres e para minimizar danos e prejuízos deles decorrentes”;

- Resposta: “ações imediatas com o objetivo de socorrer a população atingida e restabelecer as condições de segurança das áreas atingidas”;

- Recuperação: “conjunto de ações de caráter definitivo tomadas após a ocorrência de acidente ou desastre, destinado a restaurar os ecossistemas, restabelecer o cenário destruído e as condições de vida da comunidade afetada, impulsionar (e recuperar) o desenvolvimento socioeconômico local”.

Pode-se dizer que aparatos de monitoramento e alerta podem ser entendidos como mecanismos de prevenção e preparação da população, para que a resposta seja a mais efetiva possível. Independentemente de ter início intencional ou não, as causas do fogo se espalhar são naturais, sendo possível a prevenção e a preparação para a resposta através da previsão meteorológica, e a resposta depende de um contingente de pessoas, tecnologias e equipamentos organizados para ação imediata. Conforme será exposto na próxima seção, alguns documentos de preparação do 1º Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil indicam que algumas lacunas na PNPDEC (e mesmo nela) ainda podem ser resolvidas e, tendo um ponto de partida integrado em todo o território, ajudariam em muito a atuação em cada estado.

Ainda há uma razoável diferença entre os estados brasileiros no que se refere ao uso de sistemas de monitoramento e mapeamento do risco de desastres, e um trabalho interessantíssimo a esse respeito foi publicado este ano por três pesquisadores do IPT, Omar Bita, Carlos de Freitas e Alessandra Corsi. Apesar de mais concentrado em desastres de origem geológica e hidrológica, deixam nítida a familiaridade de São Paulo na integração entre sua Defesa Pública e a estrutura de CT&I, além de um trabalho conjunto do órgão com o TCE-SP na análise das capacidades municipais de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação diante de catástrofes; essa integração com o tribunal de contas foi difundida para mais de 20 outros estados. Um fórum importantíssimo para aprofundar essa difusão é o Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil – Congepdec, atualmente presidido exatamente pelo responsável pela pasta no Estado de São Paulo, Cel. Henguel Pereira, que está na função por três governos consecutivos e conhece muito esse arranjo institucional. Essa conjuntura no Congepdec pode ajudar em muito na elaboração final do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e na difusão do modelo operacional para as demais unidades da federação, principalmente na inclusão de “planos de contingência” para a combinação estiagem-incêndios.

Defesa Civil, combate ao fogo e as oportunidades para o 1º Plano Nacional do setor

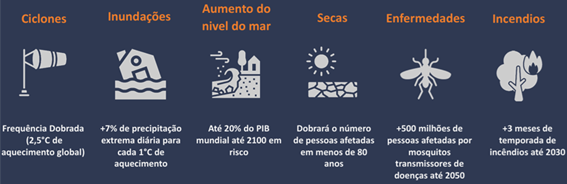

O Defesa Civil Alerta, enquanto parte do SINPDEC, é entendido como uma urgência diante das mudanças climáticas e do agravamento de desastres naturais de origem atmosférica. Conforme os próprios orientadores da ação da Defesa Civil nacional, pode-se destacar seis fenômenos cujo aumento de intensidade os torna prioridades emergentes para o setor: ciclones, inundações, aumento do nível do mar, secas, enfermidades e incêndios. O quadro abaixo, apresentado pelo próprio Defesa Civil Alerta (p. 4), sistematiza em números o aumento dos riscos diante desses seis tipos de ocorrência.

Apesar de ser cada vez mais evidente o aumento da intensidade das “Secas” e “Incêndios”, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil não menciona esse tipo de desastre, priorizando problemas característicos de regiões altamente urbanizadas próximas ao litoral. Nela, mesmo após sua revisão de 2023, repetidas vezes sintetiza o universo de atuação da Defesa Civil como “áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”. À medida que coloca a necessidade de “prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação” para a ocorrência de incêndios rurais em segundo plano, deixa uma lacuna para os principais desastres que assolam a maior parte do território nacional e suas respectivas populações. Ao todo, 49,9% dos registros de desastres entre 1991 e 2022 provêm da relação “estiagem-incêndios”, sendo 47,3% de “Secas e estiagens” em lavouras e pastagens e 2,6% de “Incêndios florestais”, conforme dados do segundo produto do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (ainda em elaboração) que descrevi em artigo recente publicado na Associação Comercial do Amazonas – ACA. Também deixa incertezas para a recuperação econômica em uma das atividades mais dinâmicas de nossa economia, responsabilidade que a própria “Política” põe como uma de suas prioridades nos cinco tópicos apontados anteriormente.

A Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo – PNMIF, projeto enviado pela Presidência da República em 2018 e finalmente aprovado e sancionado em 2024, pode ser considerada um grande avanço nesse sentido. Ela define as condições com que o fogo pode ser utilizado no meio rural, entendendo-o como prática recorrente e significativa, sobretudo para populações tradicionais e originárias, como também no agronegócio, onde está sendo progressivamente abandonada por prejudicar o solo e os produtos. Entretanto, a PNMIF também não sistematiza um padrão para o combate ao fogo quando este se torna um desastre, nas condições “30-30-30”.

Há sinais claros de que essa “zona cinzenta” em nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil pode ser corrigida no 1º Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, previsto desde 2012 e em fase de elaboração da versão final, a ser apreciada para aprovação. Em seu segundo produto (de 11), “Produto 2: identificação de riscos e cenários prováveis de atuação”, já pontua que, devido às mudanças climáticas, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e na maior parte das regiões Sul e Norte, os desastres provocados por fatores hidrológicos e geológicos tendem a diminuir, ao passo que “Incêndios florestais, secas e estiagens” devem aumentar. Ou seja, diferente da “Política”, o “Plano” reconhece o problema e o inclui entre as prioridades da Defesa Civil (ao menos em seus documentos preparatórios).

Na medida em que já há um reconhecimento da urgência em se contemplar incêndios oriundos de “secas e estiagens” na atuação da Defesa Civil, é importante que isso seja pautado por todos os envolvidos na atuação em desastres e pelos atingidos por eles, para que efetivamente os problemas relacionados com o fogo em zona rural sejam textualmente contemplados no PNPDC quando este for formalizado (estamos falando de quase metade das ocorrências!). Mesmo quando o fogo for intencional e provocado ilegalmente, sua disseminação em condições “30-30-30” não pode apenas ser pensada na esfera da criminalização, pois é naturalmente condicionada ou maximizada (até porque, na maioria das vezes, quem provoca não tem condições de ressarcir os prejuízos, no que tange à dimensão econômica). Conquistado isso, torna-se fundamental conhecer as experiências estaduais de sucesso, começando pela capacidade de integração com CT&I, e difundi-las em nível nacional.

A importância do Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil e a difusão das experiências paulistas

O “Conselho Nacional de Gestores” (Congepdec) foi articulado entre os próprios responsáveis estaduais pela Defesa Civil logo no ano em que a “Política Nacional” foi sancionada, e vem se reunindo desde então. A prioridade é a troca de experiências sobre a atuação no setor e o aprimoramento da forma com que a PNPDEC orienta seus responsáveis também nos municípios. Por isso, é de suma importância tanto conhecer o que esta organização tem a dizer sobre os avanços recentes na legislação (incluindo o “Plano Nacional” ainda em elaboração) no que se refere ao combate a incêndios quanto acerca de experiências exitosas no monitoramento via CT&I e avaliação através de ferramentas de análise da efetividade desse ramo de políticas públicas.

Voltando ao já citado estudo dos pesquisadores do IPT, apesar de estar focado em desastres de origem geológica e hidrológica (assim como a PNPDEC), ele traz um panorama bastante esclarecedor sobre como a Defesa Civil paulista se articulou ao longo dos anos tanto com universidades (sobretudo as estaduais) e centros de pesquisa de excelência com os quais o estado conta para prevenção e mitigação, através do conhecimento para o monitoramento das condições naturais, quanto no uso de critérios objetivos para a avaliação de como seus municípios se organizam em Defesa Civil, principalmente através do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, do TCE-SP.

O fato de termos o Cel. Henguel Pereira na presidência do Congepdec, Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que inclusive tem como chefe de gabinete o Tenente-Coronel Araújo Monteiro, doutor pelo Centro de Altos Estudos de Segurança – CAES da Academia de Polícia Militar do Barro Branco exatamente na área de “Prevenção, Emergência e Acidentes”, proporciona uma bela janela de oportunidade para a difusão da experiência paulista e coordenação do aprendizado de boas práticas de outros estados.

De fato, a atuação no Palácio dos Bandeirantes há um bom tempo já trabalha diretamente com outros mapeamentos de desastres que contam com o monitoramento de incêndios, além do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, como o INPE Queimadas e o Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – Prevfogo (IBAMA). Possui também ferramentas próprias de monitoramento, como o São Paulo Sem Fogo e o Sistema Ambiental Paulista – DataGeo, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – Semil. Além da síntese operacional dos dados feita pelo Núcleo de Gerenciamento de Emergências, conta, nas universidades estaduais, com dois Centros de Estudos e Pesquisas sobre Desastres – CEPED: um na USP (criado em 2013) e outro na Unicamp (formado em 2020). Nesta última, o CEPED funciona no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (FEAGRI-Unicamp), que conta com uma representante entre os 6 pesquisadores das três universidades estaduais (USP, Unicamp e Unesp) membros do Grupo Técnico Consultivo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Ana Maria Heuminski de Ávila. O arranjo descrito aqui atesta tanto a sinergia com o meio científico quanto a atenção também para desastres em áreas rurais e, por consequência, provocados por incêndios decorrentes de estiagens.

Em relação ao planejamento dos municípios, desenvolve um trabalho constante com o TCE-SP, na elaboração e uso do IEGM, que, entre seus sete indicadores, conta com pelo menos dois relacionados à Defesa Civil: o i-Ambiental e o i-Cidades; já habituados ao uso de indicadores municipais de gestão em seu planejamento, possuem essa familiaridade para trabalhar com o Indicador de Capacidade Municipal – ICM (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) e até com os dois índices combinados, posto que o IEGM já é aplicado em mais de 20 estados da federação. Também coordena a inclusão dos municípios na campanha “Construindo Cidades Resilientes 2030”, da ONU, tal que dos 1.078 municípios inscritos nesse projeto entre 2010 e 2020, 41% eram de São Paulo (446). Há também um razoável empenho para a formação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, previstos na PNPDEC, instrumentalizando iniciativas não estatais na governança de todos os processos relacionados a desastres. Em síntese, além de apresentar expertise no uso de tecnologia de fronteira no monitoramento, também a possui na rede de conhecimento que estabelece com os municípios e com a sociedade civil.

Na medida em que um fórum formado pelos responsáveis estaduais de Defesa Civil elegeu para a presidência do Congepdec alguém que já domina um aparato dessa dimensão, tende a estar aberto ao aprendizado e igualmente levar outras experiências exitosas para serem assimiladas coletivamente. No bom sentido, temos uma “tempestade perfeita” para o aprimoramento tanto da conexão entre esse setor e o ambiental no referente à prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação quanto um grupo de agentes diretos capazes de opinar construtivamente nesta fase final de elaboração do 1º Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, de modo a incluir de modo consistente todas essas etapas para lidar com os incêndios rurais.

Sugestões para agendas de trabalho

Admitindo que, das cinco etapas orientadoras dos “planos de contingência”, a “resposta” é algo que apenas bombeiros, brigadas de incêndio e demais profissionais especializados têm conhecimento capaz de trazer contribuições para a discussão que ensaiei neste texto, pode-se dizer que algumas agendas de pesquisa no meio acadêmico podem ser úteis. Dentro do escopo aqui proposto, desastres e incêndios em áreas rurais, várias agendas de pesquisa em nosso sistema nacional de CT&I podem ser muito úteis, tendo como âncora a enorme gama de informações disponíveis no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e os documentos já disponíveis da preparação para o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Trata-se de um conjunto aberto de preocupações fundamentais para a garantia de preservação e recuperação dos recursos naturais – geológicos, hídricos e botânicos – imprescindíveis tanto para todas as formas de agropecuária quanto para o turismo, além de obviamente cruciais para o bem-estar urbano. Seguem quatro dentre as muitas possibilidades que podem ser levantadas a partir do apresentado neste artigo:

- Integração de dados de Gestão Municipal: análise e comparação dos critérios relacionados a Meio Ambiente e Defesa Civil no IEGM e no Indicador de Capacidade Municipal – ICM, além dos critérios usados no programa “Construindo Cidades Resilientes”, de formação de governança local dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e dos conselhos municipais de Defesa Civil e Meio Ambiente;

- Preservação Ambiental e turismo: monitoramento das condições ambientais nas Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro a partir de sistemas de monitoramento nacionais, em especial, do Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – Prevfogo (IBAMA). Isso deve ser compreendido dentro dos critérios de sustentabilidade presentes no Plano Nacional de Turismo 2024-2027, onde há essa preocupação de forma bastante consistente;

- Agricultura familiar e preservação/regeneração de recursos naturais: a partir do mapeamento das áreas prioritárias para incentivo à Agricultura Familiar já identificadas pelo MDA, que muitas vezes pode estar combinada com o turismo, partir da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO para estudar o monitoramento de incêndios nessas áreas pelo Prevfogo e das condições climáticas pelo portal do Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet (MAPA);

- Agricultura regenerativa e o sistema do MAPA: mapeamento das áreas onde foram implementadas práticas regenerativas, monitoramento das condições climáticas via Inmet e estudo dos prejuízos provocados por incêndios na qualidade do solo e disponibilidade hídrica onde eles ocorrem.

Estes são apenas alguns exemplos de pesquisas sobre atividades econômicas diretamente dependentes do combate a incêndios por parte da Defesa Civil. Inclusive, a partir delas, podem ser pensadas várias outras agendas de trabalho em que a efetividade do setor é crucial. Há uma razoável lacuna institucional e em relação a boa parte da comunidade científica sobre a compreensão desse ramo de atividade estatal, mesmo os incêndios correspondendo a quase metade das ocorrências de desastres em território nacional. Espera-se ter levantado aqui uma série de possibilidades a serem adotadas, imprecisões a serem corrigidas e uma conjuntura nacional promissora, tanto por parte da União quanto dos estados. Este foi um primeiro esforço de aproximação entre a agenda sobre turismo rural que tenho empreendido este ano neste espaço (e em outros), que devo aprimorar constantemente com o passar dos meses.

*Esse conteúdo pode não refletir a opinião da Comunitas e foi produzido exclusivamente pelo especialista da Nossa Rede Juntos.

Postagens relacionadas

Bioeconomia e práticas regenerativas na Nova Indústria Brasil

O que marcou 2025?

Tudo o que está acontecendo na COP30

Lideranças com espírito público

Somos servidores, prefeitos, especialistas, acadêmicos. Somos pessoas comprometidas com o desenvolvimento dos governos brasileiros, dispostas a compartilhar conhecimento com alto potencial de transformação.

Deixe seu comentário!